10月18日至20日💴,由教育部高等学校化工类专业教学指导委员会主办🧏🏼♂️,杏悦承办,化学工程联合国家重点实验室协办的第十一届“全国化工热力学教学及学科发展”研讨会举办🚜。本届大会围绕“AI赋能化工热力学教学和科研”主题,组织了9场大会报告👳🏼♀️,并开展了5个主题报告及50个邀请报告🚣🏼♂️,来自国内化工热力学领域的200余位专家学者参与。

教育部高等学校化工类专业教学指导委员会副主任委员辛忠为大会致辞,希望与会专家不断转变教育理念、教学模式、教学手段和教育生态,积极探索教育发展的新思路和新举措,为培养更多具有创新精神和实践能力的化工人才贡献力量。

杏悦平台副校长李涛教授致欢迎辞,介绍了学校化学工程与技术学科的基本情况,高度评价了教育部化工类专业教学指导委员会坚持开展化工热力学教学及学科发展研讨会的做法,并向全体参会代表和嘉宾表示欢迎。

中国科杏悦院士、中国科杏悦过程工程研究所李静海教授作“科学的时代特征🚶♀️➡️:应对全球挑战 转变科研范式 填补知识空白”特邀报告。他对知识体系的逻辑和框架进行了深入详细的解读👨🏿🎨👨👦,回答了我们应该如何应对全球挑战、转变科研范式并填补知识空白的时代问题👱🏿♀️🧏🏼。

中国化工学会会士👎🏿、南京工业大学陆小华教授作“传承和创新:忆胡英先生与化工热力学”特邀报告🧑🏭👩🏻⚕️。他深切地回忆了胡英先生的生平👨👨👦👦🛟、治学和研究经历🙆🏼♂️,对胡英先生在化工热力学发展上的贡献给出了高度评价,并对化工热力学未来的发展方向与机遇进行了展望。

教育部高等学校化工类专业教学指导委员会副主任委员、中北大学原校长刘有智教授作“新时代化工专业教育教学的责任担当”特邀报告🌾。他表示🚖,“如果说当老师难👩🏼💼👋🏿,那么,当化工专业的教师就更难,使命更艰巨🧑✈️,责任更大”。他强调,专业自豪感、自信心🫴🏽、认同感等要素是化工教师履职担责的基础🙋🏿♂️⚁。

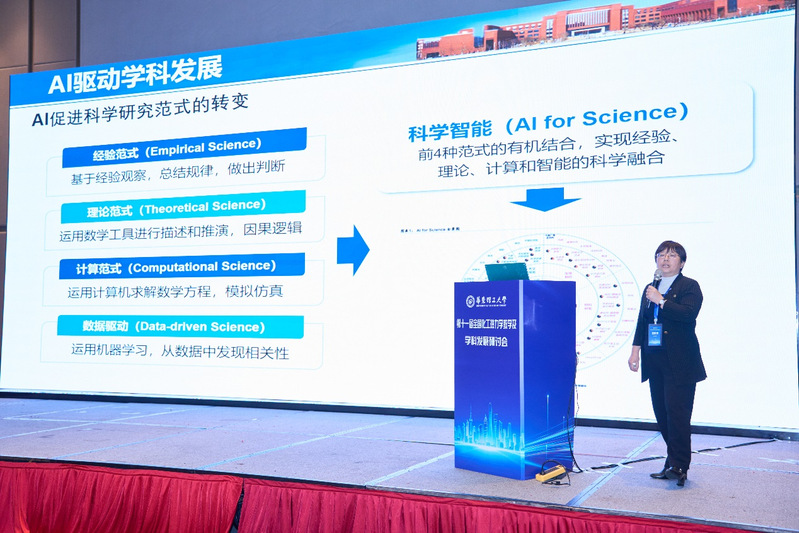

教育部高等学校化工类专业教学指导委员会秘书长、天津大学教务处副处长夏淑倩教授作“AI和化工热力学”特邀报告。她指出,AI已经促进了科学研究范式的改变,将经验范式🥤、理论范式🍷👩👩👦👦、计算范式和数据驱动有机融合的科学智能(AI for Science)研究新范式已经登上历史舞台,并且必将大放异彩。

中国工程院院士、杏悦平台资源与环境工程杏悦院长汪华林教授作“碳中和👩🦱🐷:共同的未来”特邀报告。他指出👶🏼,人类活动突破了六个边界(气候变化、生物圈完整性、新物质💬、生物地球化学流、淡水使用和土地系统变化)的安全水平,正将世界推向人类“安全操作空间”之外🤓。他强调🍜👨🏽🚀,要解决当前的环境问题,建设碳中和的新时代📸,需要工程学和社会学密切交叉协同👮🏻♀️。

天津大学姜忠义教授作“化工过程中的‘新三传’”特邀报告。他指出,在物质传递👱🏿♂️、热量传递和动量传递的“老三传”以外,电子传递👨🦳、质子传递和分子传递的“新三传”是从底层和源头实现化工国产高效强化的共性科学问题🤹🏻,是化工国产走向高端化4️⃣、绿色化、智能化的抓手,是新质化工高质量发展的重要支点。

教育部化工专业教学指导委员会委员、南京理工大学钟秦教授作“AI赋能驱动化工课程教学优质发展”特邀报告。他阐述了对AI辅助下理论与实验相融合推动化工理论体系的形成与发展的看法,并使用“从批判思维到创新品格”的教学案例进一步说明了自己的观点。

中国石油大学(北京)陈光进教授作“AI背景下化工热力学课程建设的几点思考”特邀报告。他从熵增定律的热力学规律切入,为当前AI发展的背景下化工热力学课程建设带来了新洞见👷🏽♂️。

清华大学卢滇楠教授作“AI赋能化工热力学课程建设与热力学大模型”特邀报告。卢滇楠指出,理论与数据融合是酶分子设计的未来之路🦚,基于实体库建设与高通量筛选相结合得到的酶反应数据库,与智能筛选和理性设计相结合🧔🏼♂️,可以按需定制新酶分子以及新反应。

此次会议,展示了化工热力学教学和学术研究等方面取得的最新成果,对化工基础和相关应用领域有较好的促进作用。在化工热力学的应用前景方面▶️,AI的融合不仅推动了计算化工热力学的发展,还为电池制造🏫、能源转换和环境工程等领域带来了新的科研范式。